把秦嶺北麓建成國家生態文明示范帶

關中是中華家園古老的天府之國,西安踞天府之央,是中國歷史上13朝故都,亦是當今世界具有全球影響力的人文之都。人與自然是兩位作者,合作生產、合著歷史。自然是人文發展的天然舞臺。把秦嶺北麓建設成為生態文明示范帶,是打造世界人文之都的重要舉措,也是推進關中都市圈高質量發展的必由之路。

一、秦嶺北麓基本情況

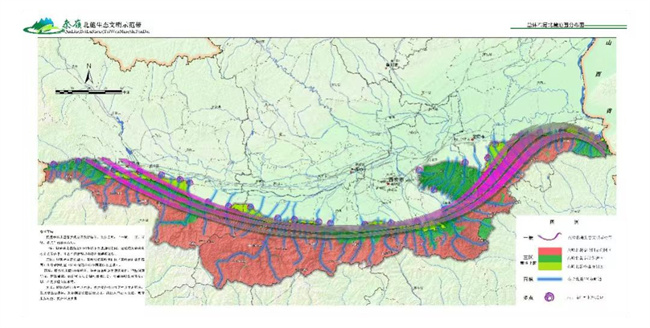

秦嶺北麓所及范圍,東西至省界,南至秦嶺主梁,北至310國道和107省道,面積97萬公頃,占全省國土面積的4.7%,涉及西安、寶雞、渭南3市共15縣(市、區)、82個鄉鎮、601個行政村。西安秦嶺是秦嶺北麓主體,面積56.92萬公頃,占北麓總面積的58.6%,占西安市總面積的56.3%。寶雞、渭南是秦嶺北麓的“東西兩廂”。“西廂”寶雞面積25.57萬公頃,占北麓總面積的26.3%,占寶雞市總面積的14.1%;“東廂”渭南面積14.59萬公頃,占北麓總面積的15.1%,占渭南市總面積的11.2%。

溝峪是秦嶺北麓最獨特的地貌類型,繼而成為獨特的生態與人文載體。自古以來,一直就有“秦嶺七十二峪”之說。如果以有明顯進深、長度1.5公里以上、流域面積100公頃以上為標準,以等高線地形圖和數字高程模型為基礎進行區劃判讀,結合現地逐峪一一校核數據顯示,秦嶺北麓大小溝峪302條,其中西安147條、寶雞82條、渭南73條。其中,直接連通秦嶺主梁的溝峪42條。從潼關到散關,在歷史上形成了通達東南,連接楚地的藍關道、庫谷道,通達西南,連接蜀地的子午道、儻駱道、陳倉道、褒斜道。穿越秦嶺的古代交通道路,也是連接南方與北方的國家道路,在保障國家統一,促進文明發展中發揮了重要作用。

二、秦嶺北麓得天獨厚的生態文化資源

秦嶺北麓山勢巍峨,雄渾壯麗,溝峪并聯陣列,生物分層而居,生態系統完整,自然景觀獨樹一幟,歷史文化積淀深厚。秦嶺是中國山水的封面,秦嶺北麓則是秦嶺的封面。秦嶺是天然的國家版本館,秦嶺北麓則是核心版本所在。

一是生態資源富集。秦嶺北麓林地面積81.51萬公頃,占總面積的84%,其中森林69萬公頃,森林覆蓋率71%0秦嶺北麓是黃河流域生物多樣性最為豐富的區域。據不完全調查統計,秦嶺北麓有種子植物1800余種,脊椎動物470余種,其中國家重點保護植物17種,國家I、II級保護野生動物79種,“秦嶺四寶”齊聚北麓。

二是北方最美山水。秦嶺北麓是最靠近南方的北方,山水相依,風景秀麗,秦嶺主峰太白,天下險絕太華,典藏三皇驪山,帝都城廓終南,道教祖庭樓觀,星羅棋布在秦嶺北麓,造就黃河流域最美山水景觀。已設立自然保護區8處、自然公園31處、風景名勝區8處,正在形成以國家公園為主體的自然保護地體系。根據有關資料推算,秦嶺北麓年旅游人數約1.5億人次,年綜合收入1000億元以上。

三是中華文化標識。黃河是中華民族的母親河,秦嶺是中華民族的祖脈和中華文化的重要象征。華胥、伏羲、女媧、炎黃二帝,皆與秦嶺北麓接界。華山是華夏族群原生地,仰韶文化分布中心,中華文明地理標識。秦嶺北麓育涵了千年帝都長安,成就了輝煌燦爛的周秦漢唐,積淀了豐厚的歷史文化底蘊,在中華文明演進中發揮著獨特作用。

四是關中生態根脈。秦嶺是關中的靠山,為關中可持續發展提供生態保障,在氣候調節、水源調控、固碳釋氧等方面發揮重要作用。秦嶺北麓是關中的水塔,水資源總量約40億立方米,占關中水資源總量的51%,是關中都市圈主要水源區。目前,秦嶺北麓已建成各類水庫114座,總庫容量5.48億立方米,是關中都市圈的生態命門。

五是“三生融合”前沿。秦嶺北麓已經形成生態建設、生態文化、生態旅游、園林花卉一體發展格局,成為全省生態、生產、生活“三生融合”和林業、文化、旅游“林文旅協同”發展的前沿陣地。始于樓觀臺的“天人合一”思想已經深入人心,人與自然和諧共生已成為大勢所趨。

三、秦嶺北麓需要轉型升級、精耕細作

秦嶺北麓是陜西生態空間的“白菜心”“油花花”,也是關中都市圈城鄉居民共享的“香餑餑”。秦嶺北麓違建事件后,各級各部門迅速整治“五亂”,依法治理、系統治理、綜合治理、科學治理,促進綠色力量增長。在加強溝峪管控,推進生態保護修復上進行了有益探索,生態系統產能(GEP)顯著增強。但是,推進秦嶺北麓生態保護與高質量發展,還需要登高望遠,升級轉型,精耕細作。

一是要在人與自然和諧共生上精耕細作。秦嶺北麓溝峪內原住民陸續向平原地帶遷移,山林休養生息。然而,關中都市圈已聚集2500萬居民,秦嶺北麓的佳境美景是理想的假日休閑目的地。加上多條高速、國省道連通南北,進入秦嶺北麓的交通流量增大、游客增多,生態環境風險、森林火災風險增加。在秦嶺北麓人與自然和諧共生上要精耕細作。

二是要在生態治理機制上精耕細作。秦嶺北麓是體量巨大、功能完整、產品多樣的頂級生態空間。但受思想觀念、知識能力、政策措施、管理機制、項目資金等因素影響,在生態治理上習慣于“一刀切”,缺少柔性韌勁。處理好三大生態保護區、三大國土空間、三條生態環境控制線關系,推動生態保護與高質量發展需要在生態治理機制上精耕細作。

三是要在提升生態力上精耕細作。生態力也是新質生產力。多年來,加強保護修復,促進綠色面積增長,形成較大面積針闊混交林,森林生態系統質量穩步提升,野生動植物紛紛回歸故里。但海拔1500米下仍有陡坡“露地”,人工林純林比重較大,森林群落和林分質量不高,生態空間產能并未完全恢復,從“淺綠”邁向“深綠”需要在生態保護修復上精耕細作。

四是要在發展美麗經濟上精耕細作。秦嶺北麓是陜西生態文化旅游資源類型最為豐富、分布最為集中的區域,也是陜西發展美麗經濟的核心區域。“三生融合”“林文旅協同”破題不夠,優勢特色不突出,且出現同質化、低效化傾向。要深度發現和充分挖掘秦嶺北麓生態資源價值,在綠水青山轉化為金山銀山價值實現上精耕細作。

四、著力推進秦嶺北麓生態文明示范帶建設

秦嶺北麓生態文明示范帶建設要落實“保護優先”“三生融合”“林文旅協同”“高質量發展”的總要求,遵循統籌規劃、分步實施、突出重點、示范引領的原則,推行黨委領導、政府主導、社會協同、公眾參與、制度保障的治理機制,努力建成山清水秀、宜居宜游、經濟興旺、人與自然和諧共生的生態文明樣板。

(一)堅持目標引領,著力打造“四區”。一是培植綠色空間,厚植生態根脈,著力打造生態保護修復的樣板區;二是精準識別空間特征,著力打造生態空間系統治理的先行區;三是突出中華民族祖脈品牌,挖掘華山、樓觀臺、太白山、古棧道文化內涵,著力打造中華文化標識核心區;四是發展美麗經濟,優化調整產業結構,著力打造綠水青山向金山銀山轉化的示范區。

(二)堅持優化布局,著力營造“三區、百縱、多點”格局。從秦嶺北麓多向空間維度出發,著力營造(1)“三區”——國家公園區、北麓保護區和外沿控制區(S107省道和G310國道以南)。(2)“百縱”——秦嶺北麓302條溝峪。切合溝峪現狀,堅持問題導向,科學制訂生態修復計劃,靶向施策。(3)“多點”——重點峪口和社區建設。著力提升峪口社區生態環境,對標國家公園建設要求,改造入口社區設施,完善服務功能,提升環境質量,發展美麗經濟。

(三)堅持多措并舉,著力推進“七個建設”。一是建設具有“標桿意義”的示范窗口。樓觀臺是老子講述“天人合一”哲理的地方。以秦嶺國家植物園、樓觀臺國家森林公園、秦嶺四寶科學公園為依托,建設秦嶺北麓生態文明示范窗口;二是建設網格監管體系。全面提升資源保護、管控、培育、監測水平,加快網格化管理;三是建設溝峪保護修復體系。實行“一峪一策”,結合交通道路、人為活動、生態旅游等情況,以溝峪片區為單位,因地制宜確立保護與建設措施,促進生態與經濟融合發展;四是建設多樣化精品旅游線路。打造“1+4+N'生態旅游模式——1個智慧網絡管理平臺、4個游客集散中心、多條精品旅游線路,塑造美麗中國山岳型生態文明建設的典范;五是建設各具特色的生態產業帶。堅持生態保護優先,謀劃“三帶”布局,即寶雞特色種植帶、西安多彩花卉園林帶、渭南果林經濟帶。六是建設生態村鎮美麗社區。以秦嶺國家公園入口社區為重點,推進鄉村振興戰略,加強村鎮社區景觀綠化提升改造,加快建設宜居宜游的森林鄉村、美麗鄉村;七是建設古道生態經濟綜合體。加強溝峪河道綜合治理,依托古道文化資源,推動古道文化情景再現,促進古道生態人文景觀高質量發展。

守護我國中央水塔和中華民族祖脈,首要任務、關鍵陣地,皆在秦嶺北麓。西安領頭奔跑,寶雞、渭南奮力直追,三市協同給力,必將推動秦嶺北麓率先走上人與自然和諧共生的現代化之路。(文/黨雙忍)

注:本文是在“弘揚秦嶺文化 助力西安世界人文之都建設”理論研討會上的發言。2024年4月19日于磨香齋。