以社團之力,守護中央水塔和中華祖脈

在生態保護與區域發展緊密交織的時代大背景下,社會組織扮演著愈發關鍵的角色。它們猶如靈動且堅韌的紐帶,串聯起政府、市場與公眾,在諸多領域釋放著獨特能量。祖脈秦嶺保護與發展,關乎國家生態安全格局,也承載著中華民族的歷史記憶與未來期許。祖脈秦嶺保護與發展促進會,依托社團組織的獨特優勢與活力,肩負著促進秦嶺生態保護修復、文化創新傳承、經濟綠色發展的重大使命。在探索前行的道路上,如何精準把握社團組織的特質,充分發揮其效能,成為需要深入探討與創新實踐的重要課題。

一、社團組織:多維剖析概念、性質與核心特質

社團組織,作為依據《社會團體登記管理條例》界定的非營利性社會組織,是公民自愿結社、共促公益的生動實踐,承載著深厚的社會理想。其本質屬性集中體現為“三性”,構成與政府機構、市場主體之間的“第三部門”。

(一)三性本質:社團組織的獨特基因

非營利性:社團組織以使命為驅動力,而非追逐利潤。就秦嶺保護類社團而言,每一筆捐款都應用于購置生態監測設備、修繕文化遺址等公益事項,構建起“輸入-轉化-輸出”的良性公益生態閉環。

民間性:源于社會土壤,而非行政指令,是獨立于政府與市場的“第三部門”。在秦嶺保護中,社團能深入政府管理的細微之處,如開展農戶散養污染治理、偏遠峪口文化普查等工作,憑借靈活的行動填補治理空白,成為“政府引導+社會協同”治理模式的關鍵紐帶。

自治性:通過會員大會、理事會、監事會的“三權分置”實現自我管理與監督。以國際愛護動物基金會(IFAW)的全球會員代表大會制度為例,該制度廣泛收集各方意見,確保決策反映多元訴求,有效避免單一主體掌控話語權。

(二)核心特征:社團組織的顯著優勢

組織性:與松散的興趣小組不同,社團組織需具備法定登記要件,擁有完善的章程,涵蓋宗旨、架構、活動范圍等內容,并配備專職團隊。例如“秦嶺植物分會”,依托標本館、監測站、科普部,形成從科研到公眾教育的完整體系。

自愿性:參與動力源于成員內心的價值認同。借鑒日本“自然保護協會”的“生態銀行”模式,市民通過撿拾垃圾兌換積分,用于兌換環保商品或抵扣景區門票,從而將保護責任轉化為持續的參與熱情。

公益性與互益性統一:既致力于維護秦嶺生態安全等公共利益,如阻止破壞霧霾源頭涵養林的行為;也為會員提供專屬服務,像為企業會員提供生態產品認證輔導,為社區會員優先安排技能培訓,形成“我為人人,人人為我”的良好共生關系。

多樣性:針對秦嶺保護的復雜需求細分領域。生態保護修復分會專注于促進秦嶺國家公園體系建設,著力于生物多樣性保護、棲息地修復;文化創新傳承分會專注于促進秦嶺國家文化公園體系建設,著力于祖脈文化精品打造、棧道遺址數字化;經濟綠色發展分會專注于促進綠色生產力發展,加快經濟社會全面綠色轉型,建設美麗秦嶺。

(三)跨界優勢:游走于政府與市場之間的獨特價值

1.資源聚合與協同增效:通過跨界聯動,社團能夠吸引來自不同領域的專業人才,整合法律、金融、傳媒等多元知識體系,為復雜問題提供系統性解決方案。同時,依托跨領域合作網絡,社團可對接企業贊助、機構合作基金、政府扶持項目等多元資金渠道,為活動開展與組織發展注入穩定動能。

2.思維碰撞驅動創新升級:跨界融合打破了傳統認知邊界,使社團成員得以接觸差異化的行業文化、管理模式與前沿理念。這種多元思維的深度碰撞,能夠激發活動形式、組織架構、服務模式等多維度的創新靈感,幫助社團在運營實踐中突破固有框架,形成更具競爭力的發展路徑。

3.多維網絡拓展影響力邊界:借助與不同領域組織的合作,社團可通過對方的傳播渠道、資源網絡實現品牌曝光與影響力延伸,覆蓋更廣泛的受眾群體。同時,成員在跨界協作中積累的優質人脈資源,不僅為個人職業發展創造機遇,更為社團后續合作拓展、項目落地提供堅實的社會資本支撐。

4.動態適應能力構建發展韌性:跨界合作場景下的復雜挑戰與多元需求,倒逼社團建立靈活高效的應變機制。通過持續與不同領域主體互動,社團能夠敏銳捕捉政策導向、市場趨勢及社會需求的變化,提前布局戰略調整,從而增強組織在動態環境中的生存能力與發展韌性。

二、專注三大核心使命:在國家戰略中探尋秦嶺保發會的精神坐標

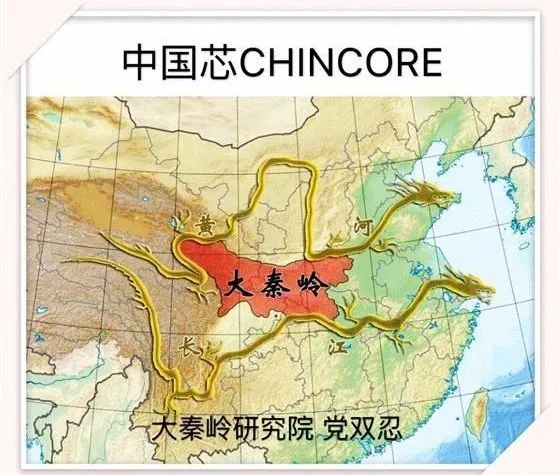

中國是一個多山的國家,但秦嶺不是一般的山,而是中華民族的祖脈、天然的國家版本館、澤被天下的中央水塔、世代中國人共享的中央公園、享譽世界的中華國寶家園。

秦嶺是世界級大山,黃河、長江是世界級大河,秦嶺與黃河、長江共同建構的“一山兩河”是中國地理奇跡,也是全球地理奇跡。秦嶺雄踞中華之央,向長江、黃河輸入水源、調節中國南北氣候,蘊育中華古人、古國,深藏周秦漢唐盛世文化基因。

保護好秦嶺生態環境,對中華民族長盛不衰,實現“兩個一百年”奮斗目標,實現可持續發展具有十分深遠的意義。當好秦嶺衛士,守護中央水塔和中華祖脈是21世紀的國之大者。祖脈秦嶺保護與發展促進會的每一名會員,都是21世紀的秦嶺衛士,要站在國之大者的高度,從生態保護修復、文化創新傳承、經濟綠色發展三方面精準發力。各位會員要齊心共進,讓秦嶺保發會的三大核心使命綻放出炫酷的時代光彩。

(一)生態保護修復:從被動防御到主動治理。秦嶺是全球生物多樣性保護關注的熱點地區。我們不能局限于遏制違建,要主動推動生態保護修復,要與時俱進,推進“監測-預警-治理”體系建設。聯合以秦嶺國家公園以為主體的自然保護地體系、以秦嶺國家植物園為主體的植物園體系,設立監測樣地、站點,為秦嶺保護與發展提供有力的數據支撐。科技賦能,讓秦嶺生態保護從“被動應對”走向“主動出擊”。

(二)文化創新傳承:從靜態封存到活態新生。祖脈文化是中國文化精髓。突破傳統的名錄式保護方式,充分激活“秦嶺文化基因庫”。聯合秦嶺國家文化公園、風景名勝區,以及各類博物館、文化館、考古遺址,打造中華祖脈文化精品。秦嶺古道承載著秦嶺精神記憶。依托秦嶺古道,開發“徒步+考古”體驗線路,開發“秦嶺方言保護APP”,利用AI技術還原失傳的古棧道勞作號子,讓文化遺產從書本走進日常生活。

(三)經濟綠色發展:從“守山窮”到“生態富”。一代人又一代人靠山吃山的方式。秦嶺保發會將著力破解保護與發展悖論,積極探索生態產品價值實現的“秦嶺方案”。為秦嶺特色產品申請“秦嶺生態原產地認證”,使其回收生態溢價;開發“秦嶺碳匯認購”小程序,企業用戶在線認養華山松、秦嶺紅豆杉,同時獲取ESG報告減碳數據,形成“保護者受益、投資者獲利”的雙贏閉環。綠色生產力是秦嶺發展的希望所在,也是守護者共享的綠色發展紅利,向世界貢獻的秦嶺智慧。

當然,我們要清醒認識、沉著應對現實挑戰,采取跨域治理與多元訴求的平衡策略。面對環秦嶺6省1市、生態保護紅線與鄉村振興區域重疊的復雜情況,秦嶺保發會要發揮“第三部門”優勢,著力破解三大難題。一破行政分割難題。陜西“秦嶺衛士”與四川“熊貓巡護”數據無法共享,需搭建跨省數據共享平臺,實現信息互聯互通。二破利益沖突難題。妥善處理護林員生計,旅游開發與核心保護區緩沖帶沖突,建立多方參與的協商機制,平衡各方利益。三破代際傳承難題。針對年輕一代對秦嶺文化認知逐漸弱化的問題,通過開展“Z世代秦嶺科考營”“國潮秦嶺IP開發”等項目,重新建立年輕一代與秦嶺文化的情感聯系。

此外,秦嶺保發會具有智庫功能,將搭建秦嶺智庫聯盟,全面促進秦嶺生態保護修復、文化創新傳承和經濟綠色發展。

三、以社團特性為指引,構建有溫度、有力量的組織

當我們談論守護秦嶺,不僅是在規劃項目與機制,更是在凝聚一群人的熱愛與信念。祖脈秦嶺保護與發展促進會的架構設計,既需要制度的剛性支撐,更需要情感的柔性聯結——這是一個有理想、有溫度、有行動力的共同體。從合法性根基到現代化治理,從多元參與到立體賦能,每一步探索都在回答同一個問題:如何讓保護秦嶺的理想照進現實?

(一)筑牢合法合規根基:以責任守護信任

信任是公益事業的生命線。我們將“透明”與“純粹”融入組織基因:嚴格依照法規登記,把黨建條款寫入章程,確保方向不偏;運用區塊鏈技術搭建 “陽光財務系統”,捐贈者掃描項目牌二維碼,即可實時查看資金流向——小到一株古樹認養的養護記錄,大到生態監測設備的采購明細,每一筆善款都在陽光下流轉。同時,設立商業“防火墻”,制定 “三不原則”(不涉足礦產開發、不參與房地產配套、不支持高污染企業),用“秦嶺生態友好指數”嚴格篩選合作企業,確保每一份資源都流向真正的綠色事業。正如一位核心會員所說:“把錢交給促進會,就是把秦嶺的未來交給值得托付的人。”

(二)推進現代化治理:讓智慧與民意共鳴

一個優秀的組織,應當是“眾人拾柴火焰高”的生動實踐。我們創新采用“雙軌制會員大會”:30%的席位留給秦嶺周邊村民,讓護林員、農戶的聲音直達決策層;70%由專家、企業家等專業代表組成,確保方案兼具可行性與前瞻性。理事會更匯聚跨界智慧——既有秦嶺研究院的首席科學家把控生態修復方向,也有文旅上市公司ESG總監提供商業視角,避免“學者空談”或“利益短視”。

“創新基金” 則成為激發活力的引擎:每年20%的預算用于眾籌提案,像“香菇產業園冷鏈物流”項目,從農戶的需求中誕生,通過集體投票落地,直接帶動周邊村民增收。此外,“社區反哺率” 指標的設立,讓生態修復項目優先雇傭本地勞動力,文化傳承項目優先采購村民手工藝品——保護秦嶺,最終惠及秦嶺腳下的每一個人。

(三)創新多元參與機制:讓熱愛轉化為力量

在這里,每一份微小的行動都意義非凡。個人會員體系 構建起“成長型參與網絡”:青銅會員每月收到《秦嶺季刊》,白銀會員參與峪口清潔日、非遺傳承人工作坊,黃金會員更能加入專家科考隊,甚至提名理事會候選人。例如,西安大學生通過參與“秦嶺方言保護APP”開發,從普通志愿者成長為文化傳承項目的核心成員。

單位會員則實現資源共享與價值共贏:為高校開放生態數據接口,助力科研成果轉化;為民宿協會設計“秦嶺山居”認證標準,并通過攜程旅拍平臺推廣,讓加入促進會成為品質背書。更值得一提的是“雙向賦能” 模式:“秦嶺凈山行動”與戶外運動品牌合作,每招募100名志愿者,品牌就捐贈一套紅外監測設備;“非遺活化計劃”邀請蘇州繡娘與秦嶺土織布傳承人聯名創作,產品收益的5%反哺保護基金—— 保護秦嶺,不僅是奉獻,更是創造價值、實現共贏的旅程。

(四)實施立體化賦能:讓科技與文化共舞

我們用“科技之眼”守護生態,用“文化之魂” 喚醒記憶。比如“秦嶺生態大腦” 整合水質、氣象、植被等多維數據,運用數字孿生技術模擬違建開發對徑流的影響,為政府規劃提供可視化預案; “物種保衛戰” 為朱鹮、大熊貓佩戴GPS項圈,實時追蹤棲息地變化,DNA條形碼技術更助力破獲多起非法盜伐案。

在文化領域,“秦嶺文化基因庫”系統整理傳說、非遺、民謠,建立可檢索數據庫;聯合《國家寶藏》團隊為“秦嶺四寶”打造擬人化IP,盲盒、表情包全網爆火。更特別的是“行走的課堂”:“秦嶺科考夏令營”讓初中生參與植物標本制作、村民口述史采集,優秀成果結集出版為《秦嶺少年觀察日記》,培養出一批“小小秦嶺代言人”。此外,我們推動成立 “秦嶺生態產品交易所”,開發林副產品、文旅體驗、碳匯指標三大交易板塊;舉辦“秦嶺綠色發展峰會”,推廣漢中茶旅融合、商洛光伏農業模式—— 科技與文化的交融,正在讓秦嶺的綠水青山變成金山銀山。

四、守正創新,書寫社團組織秦嶺答卷

“終南何有?有條有梅。”三千年前《詩經》的沉吟,掀開秦嶺草木葳蕤的生態長卷。“石作蓮花云作臺,仙人一度一歸來”,李白筆下的奇幻筆觸,鐫刻著華夏先民對山岳神靈的虔誠仰望。秦嶺是連東西、合南北的地理中樞、中華脊梁,流淌生態血脈、生命之源的綠色水庫、中華水塔,傳承文化記憶、文明基因的精神豐碑、中華祖脈。

祖脈秦嶺保護與發展促進會是連接政府與市場的“第三部門”,要以“三性”為基:非營利性如定盤星,校準守護初心;民間性似源頭活水,激發創新動能;自治性若穩固基石,筑牢治理根基。當零散的保護熱忱經由組織化淬煉,便凝聚成科學的治理方案;當個體的價值認同升華為全民行動,“祖脈守護”便從口號化作躬身力行的實踐。

秦嶺不是一般的山脈,秦嶺保發會也不是一般的社團。秦嶺褶皺里,“大禹鑿山導河”的傳說仍在回響,訴說著先民“天人合一”的生態智慧;而今峰巒間,巡護員的腳印與紅外相機的光點交織成網,勾勒出新時代的守護圖譜。站在生態文明建設的潮頭,秦嶺保發會既是祖脈的守護者,更應成為中國特色社會組織發展模式的探路者。唯有以“不役耳目,百度惟貞”的定力抵御誘惑,在合規中開拓創新,在博弈中堅守公益,在傳承中激活文明,方能讓“云橫秦嶺”的蒼茫,化作“青山不老”的永恒,為全球生態治理貢獻獨具東方智慧的社團樣本。

后記

本文以“守護”為核,串聯起秦嶺保發會生態保護、文化傳承、綠色發展三大使命,其內涵深遠而厚重。

在生態保護修復 領域,“守護”是躬身力行的堅守。我們既要化身秦嶺衛士,堅決抵制違建、濫伐、偷獵等破壞行為,更要主動作為,構建“監測-預警-治理”智慧體系,用科技手段為生態環境筑牢防線。每一次物種追蹤、每一處植被復育,都是對這片“中央水塔”最虔誠的守護,如同呵護生命般不容絲毫懈怠。

于文化創新傳承而言,“守護”是跨越時空的對話。我們突破傳統名錄式保護,激活秦嶺千年文化基因,讓古道號子、非遺技藝在AI技術中重煥生機,讓秦嶺四寶IP以國潮姿態走向世界。這不僅是對文化遺產的存續,更是讓中華文明的根脈在新時代綻放光彩,如同守護家族傳世珍寶,代代相傳、生生不息。

而經濟綠色發展 中的“守護”,則是智慧與責任的平衡。我們探索生態產品價值轉化路徑,為山貨賦予“秦嶺生態認證”,將碳匯資源轉化為綠色財富。每一份生態溢價、每一筆碳匯認購,都是在守護綠水青山的同時,實現“生態美”與“百姓富”的雙贏,讓秦嶺的寶藏真正造福當代、澤被子孫。

守護中央水塔和中華祖脈,絕非任何一個維度上的行動,而是對生態、文化、經濟的綜合性系統性性持續性守護。它凝聚著秦嶺保發會的初心與擔當,承載著中華民族永續發展的殷切期許。(文/黨雙忍)

2025年4月18日于磨香齋。