秦蜀古道:在祖脈里編織文明經緯

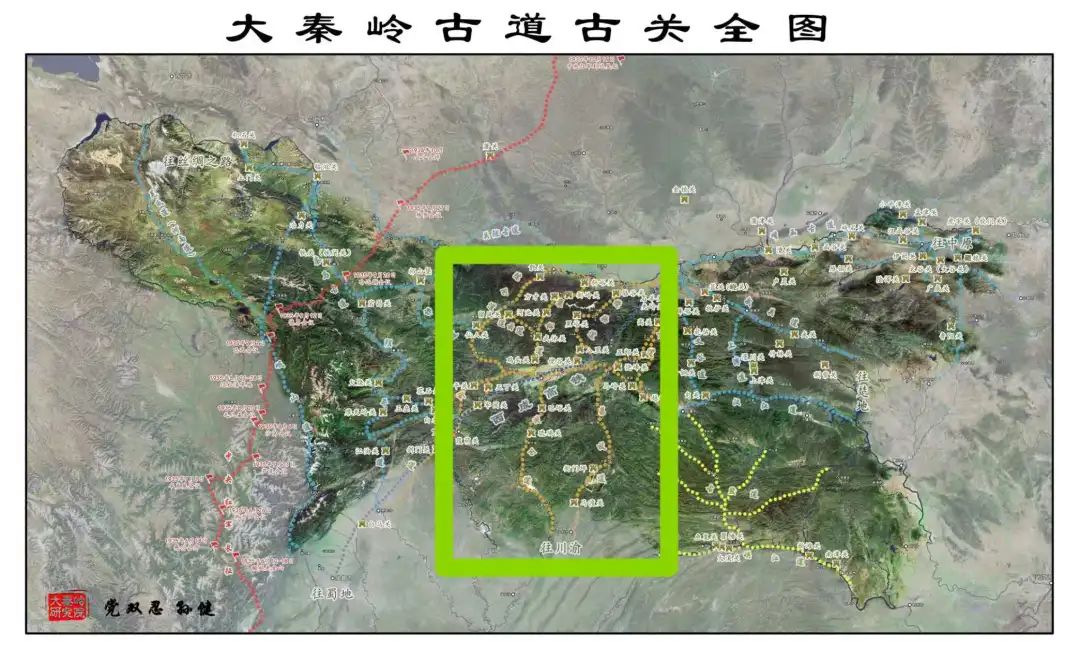

秦嶺橫斷,巴山屏立,滔滔蜀水與巍巍關中之間,千年古道如文明的臍帶,在祖脈山水間編織出溝通南北的精神圖譜。作為連接中原與巴蜀的交通動脈,秦蜀古道以穿越秦嶺的四大主干道與跨越巴山的三大聯絡線為骨架,在地理阻隔與文明對話中,淬煉出中華民族適應自然、聯結南北的智慧密碼。以下結合最新考古成果與文獻考辨,重繪古道的歷史肌理。

一、穿越秦嶺:四大主干道的開拓與演進

1. 陳倉道:嘉陵江河谷的軍事與商貿之路

北起寶雞陳倉,南至漢中,沿嘉陵江河谷穿行秦嶺,全長約400公里。《史記》記載的韓信“暗度陳倉”雖未明指此道,但其路線與漢代“故道”重合——這條借嘉陵江切割秦嶺形成的天然通道,在漢代納入官方驛傳體系,《漢書·百官公卿表》記載的“五里一郵,十里一亭”制度,在此轉化為鳳縣河口鎮等地的漢代郵亭遺址。張騫通西域后,蜀地漆器、織錦經此道北上,在長安與絲路主干道銜接,形成區域貿易網絡。青泥嶺段現存宋代“之”字形棧道遺跡(《隴南古道調查報告》),展現了古人在“懸崖萬仞”間的通行智慧,而唐代以前此處多為土路,至宋代才大規模架設木構棧道。

2. 褒斜道:河谷聯運的交通革命

起于眉縣斜峪關,終于漢中褒谷,沿褒水、斜水河谷延伸,全長235公里。東漢永平九年(66年)開鑿的石門隧道,采用“火焚水激”法破石,實測長15.7米、高4米,是中國已知最早的人工交通隧道(早于歐洲同類工程約600年,古希臘薩莫斯隧道開鑿于前6世紀)。《石門頌》記載的“棧道千里,通于蜀漢”,見證其作為漢代“國道”的地位:北段借斜水連通渭河,南段憑褒水抵達漢江,中間以隧道與棧道銜接,形成“陸棧水漕”聯運體系。沿線發現27處漢代烽燧遺址(《陜西省文物地圖集》),印證了其軍事與交通的雙重功能。

3. 儻駱道:秦嶺深處的極速與險峻

連接西安周至儻谷與漢中洋縣駱谷,直線距離165公里,實際通行約240公里,是秦嶺諸道中最短卻最險的線路。北段翻越太白山(海拔2900米),冬季積雪深達數尺;南段“鷂子翻身”等險段需依附崖壁棧道,2021年發掘的三河口驛站出土唐代邢窯“官”字款瓷碗,實證了“三十里一驛”的制度。據《舊唐書》記載,安史之亂中唐玄宗率禁軍經此道南逃,耗時7日方抵漢中,而非文人夸張的“三日達蜀”,其“極速”本質是軍事應急通道的戰略價值。

4. 子午道:南北中軸線的隱秘與浪漫

北起長安子午谷,南至漢中石泉,主線長約330公里(含后期延伸段全長520公里),因“直指南北”得名。北段穿越秦嶺主脊(海拔2600米秦嶺梁),唐代李白行經時感慨“百步九折縈巖巒”,奠定其“蜀道難”的文化象征。宋代以后,商隊沿此道運輸茶葉、布匹,催生了“子午鎮”“石泉驛”等聚落。唐代涪陵荔枝北運路線存在爭議,嚴耕望考證可能經此道接力傳送,而“荔枝道”名稱首見于清代《三省邊防備覽》,承載了文學敘事與歷史真實的交織。

二、跨越巴山:三大聯絡線的銜接與拓展

1. 金牛道:蜀道核心的軍政紐帶

北起漢中勉縣,南至成都,經寧強、廣元、劍閣,全長約600公里,其前身是戰國時期的“石牛道”。《華陽國志》記載秦將司馬錯沿此道伐蜀(前316年),首次將巴蜀納入中原版圖;三國時期,諸葛亮北伐多次經此道轉運糧草,劍門關“兩崖夾峙”的地理險要從未改變。現存關樓為明清重建,西側“金牛峽”的清代刻石“第一關”,與東側出土的唐宋棧道孔形成時空層積——前者是后世對古道地位的追認,后者才是歷史通行的真實印記。

2. 米倉道:巴山深處的茶馬印記

北起陜西南鄭,南至重慶,經四川南江、巴中,全長250公里,因翻越米倉山得名。漢代作為軍事孔道,曹操征張魯、劉備取漢中均經此調運物資;唐代成為“蜀茶易馬”通道,南江縣牟陽城遺址出土的宋代黑釉茶盞(2015年發掘),與《巴中縣志》記載的“歲運茶百萬斤”相互印證。明清時期,自貢井鹽經此道北運,形成“鹽馬古道”,其起源可追溯至明代《四川鹽法志》記載的“巴鹽北銷”,而非簡單的“演變”。

3. 荔枝道:詩史交織的貢物與商道

起于重慶涪陵,經達州、萬源入陜西鎮巴,接子午道至長安,全長約1000公里。唐代官方驛道制度下,涪陵荔枝通過“飛騎傳荔”接力運輸,三日內可達長安,雖“荔枝驛”多見于民間傳說(《太平寰宇記》),但鎮巴段發現的明清棧道孔群,仍可遙想當年“一騎紅塵”的緊迫。此道并非專為貢荔而建,其核心價值在于串聯起川東與陜南的民間商貿,成為南北物產交流的隱秘通道。

三、工程奇跡:絕壁上的技術突圍

秦蜀古道的棧道工程,是古人應對高差的智慧結晶:

木構棧道:在崖壁鑿深30-60厘米方孔(褒斜道實測數據),插入松木梁鋪板,外沿設欄桿,典型見于留壩縣馬道鎮段,展現“逢巖架木”的柔性適應;

石砌碥道:在陡峭巖壁鑿出內凹式通道(如明月峽),或堆砌石塊形成臺階,金牛道七盤關段的青石步道雖為明清修繕,卻延續了“因石就勢”的古制;

混合技術:陳倉道青泥嶺段早期為棧道,宋代以后部分路段改建為石碥道,體現技術隨時代的迭代。

這些技術使古人在2000米垂直落差中,構建起總長數千公里的通行網絡,李白“連峰去天不盈尺”的夸張,恰是對這種工程奇跡的文學定格。

四、遺產新詮:在實證中激活歷史

1. 物質遺存:層積的文明密碼

大散關:現存遺址以宋代關城為主,秦代長城遺跡尚無明確考古實證,但其作為“鐵馬秋風”的精神象征,承載了中華民族的抗敵記憶,2019年入選全國重點文物保護單位;

翠云廊:劍閣官道現存古柏7800余株,經2021年普查,樹齡千年以上者僅97株,“張飛植柏”傳說雖為附會(首見明《劍州志》),卻反映了古人“植柏護路”的生態智慧;

儻駱道驛站:三河口遺址出土的唐代瓷碗與驛卒魚符,揭示了“驛舍-馬廄-蓄水池”的完整功能,墻壁墨書題記“元和八年劍南節度使經此”,為研究唐代官驛制度提供了具象證據。

2. 非物質傳承:活態的文化基因

背夫號子:2006年列入四川省非遺的“蜀道背夫號子”,經現代整理分為“啟程號”“下坡號”等,雖非完全原生態,卻保留了“一領眾和”的協作機制,成為研究山區勞動文化的活態標本;

飲食記憶:廣元涼面(清代移民文化產物)、漢中熱米皮(20世紀創新小吃),雖與古道直接關聯較弱,卻以味覺形式記錄了南北交融的移民歷史。

3. 當代啟示:從古道到現代韌性

西成高鐵的658公里線路中,3處隧道群(鄠邑、佛坪、寧陜)與古棧道垂直重疊,形成“千年通道,立體跨越”的奇觀;截至2023年,“劍門蜀道-三星堆”聯合申遺尚處籌備階段,但其“網絡化保護”理念——關注四大主干道與三大聯絡線構成的彈性交通體系,為當代“韌性基礎設施”建設提供了歷史參照。

秦蜀古道的魅力,在于其穿越千年的真實與多元:陳倉道的軍事傳奇、褒斜道的工程突破、儻駱道的險峻效率、子午道的隱秘浪漫,共同構成了跨越秦嶺的主干道網絡;金牛道的軍政使命、米倉道的茶馬印記、荔枝道的貢物傳說,則編織了貫通巴山的聯絡線系統。這里沒有絕對的“縱橫”,只有先民面對2000米高差的持續開拓——從戰國石牛道到唐代驛道,從宋代棧道到明清商路,每一次修繕與拓展,都是對“蜀道難”的溫柔回應。當我們以實證精神重讀古道,觸摸的不僅是石棧與車轍,更是一個文明在地理限制中創造聯結的永恒沖動,這種沖動,至今仍在秦嶺巴山間回蕩。

2025年7月2日于磨香齋。