“秦嶺傳人”的時代使命

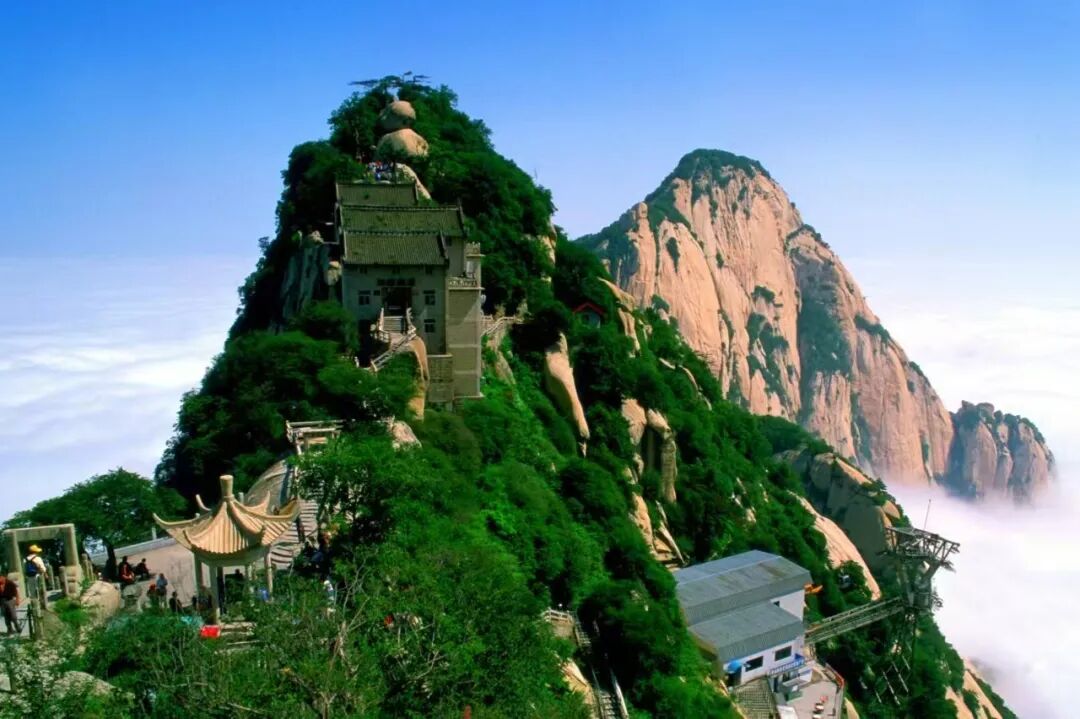

巍巍秦嶺,橫亙華夏。它既是地理意義上的“中央水塔”與生態屏障,更是文明維度的“中華民族祖脈”——這座祖脈并非局限于某一區域文化范疇,而是孕育華夏文明的核心根脈,堪稱一座刻滿文明年輪的文化基因庫。

從秦嶺北麓的遠古人類活動痕跡,到新石器時代的農耕文明印記;從華胥伏羲“觀天法地”的創世傳說、三皇五帝“治世安邦”的智慧遺存(這些文明原點皆根植于秦嶺作為中央地帶的祖脈土壤),到秦嶺北麓歷史文化帶周秦漢唐的禮樂制度、統一氣象,再到新時代生態保護與文化傳承的實踐印記,不同時代的文化基因在此層層積淀、代代疊加,鐫刻成一圈圈清晰可觸的“文明年輪”(文明積淀的靜態成果)。

這些年輪是民族的精神密碼,是文明積淀的“活態檔案”,更是推動其延續的“時光齒輪”得以轉動的根基——而“時光齒輪”正是文明傳承與創新的動態機制。“秦嶺傳人”的使命,便圍繞這座“年輪基因庫”與“時光齒輪”的聯動展開:以守護留住每一圈年輪的本真印記,以傳承讓年輪血脈不斷,以創新推動齒輪向前轉動——讓古老年輪“嵌”入當代,與當下生活咬合共振,最終在“守正創新”中實現“人與自然合創文明”的宏大愿景,而今這份使命正從理念走進現實。

一、守正:守護文明年輪,留住時光的本真印記

“守正”是使命的基石,核心在于守護“年輪基因庫”的完整性——既要護住年輪生長的自然土壤,又要守住每一圈年輪的原生印記,不讓遠古痕跡、歷史紋路在時光里磨損、篡改。這些守護行動的背后,是秦嶺傳人的初心:他們既是考古工作者、文物修復師、生態護林員,又是文明根脈的“守門人”,以敬畏之心承接歷史,唯有先守住本真,傳承才有根基。

守護遠古年輪:接住文明最初的火種

上陳遺址是秦嶺“文明年輪”最古老的一圈印記,其212萬年的石器痕跡,標注著華夏大地上早期人類活動的關鍵坐標。秦嶺傳人搭建考古遺址保護棚,守護易碎的歲月碎片;用古地磁測年技術還原遺址層位,確認這片土地曾留下人類早期打制石器、使用工具的痕跡;將出土的石核、石片進行三維掃描,把每一道人工痕跡存入“遠古檔案”——這些動作,接住的既是考古遺存,更是華夏文明最初的火種。不遠處的藍田猿人遺址,163萬年的古人類牙齒化石與遺址剖面,見證著古人類的演化脈絡,秦嶺傳人同樣精心守護:修復剖面地層、整理化石遺存,讓這圈“早更新世的年輪”清晰可辨,后人能透過這些痕跡,觸摸到先民在秦嶺腳下生存的原始印記。

守護新石器年輪:留存農耕的千年脈絡

從百萬年前的人類活動痕跡,到數千年前的農耕定居,秦嶺的“文明年輪”進入新石器時代的關鍵階段。西安半坡遺址的文化層如同文明的“地質剖面”,疊壓著跨越約1200年的仰韶文化遺存:下層是距今6800-6300年的半坡類型,以人面魚紋彩陶、半地穴式房屋、環壕聚落為典型;上層為距今5600年的半坡四期類型,喇叭口尖底瓶與簡化彩陶紋樣,記錄著文化的演進與創新。秦嶺傳人在此修復彩陶上的寫實魚紋與晚期抽象幾何紋,讓不同時期的圖案重新煥彩;復原早期半地穴式茅草屋與晚期聚落布局,還原先民從“刀耕火種”到社會復雜化的生活場景;整理出土的紡輪、骨針與農業工具,勾勒出早期手工業與農耕文明的發展軌跡——這些行動,讓新石器時代的文明印記不再沉睡于地下,成為鮮活的“農耕演進史”,讓后人直觀理解華夏農耕文明在秦嶺祖脈中的延續與成長。

守護歷史年輪:接續文脈的精神線頭

在華夏文明的源頭坐標系中,華胥陵殘碑的修繕、伏羲卦臺山考古勘探,都是為了讓“創世傳說的年輪”與地下實物遺存相互印證,補上文明起源的記憶缺口。作為中華民族祖脈,秦嶺孕育的不僅是物質遺存,更承載著文明創世的精神源頭——伏羲“觀天法地”畫八卦的智慧、華胥作為“始祖母”的傳說,并非孤立的故事,而是祖脈土壤里生長出的文明根須。秦嶺北麓的寶雞周原遺址,甲骨上刻著周代“敬天保民”的字樣,這是“禮樂制度的年輪”最鮮活的精神脈絡,傳人用特殊試劑養護甲骨,不讓文字在時光里“褪色”;秦兵馬俑的彩繪怕光怕潮,修復師帶著放大鏡補色,守住“統一文明的年輪”;漢長安城未央宮瓦當的養護、大雁塔的日常檢修,分別守護著“帝國氣象”與“中外交融”的年輪,讓周秦漢唐的精神特質在時光里穩穩留存——這些歷史年輪,正是祖脈文明從源頭走向鼎盛的生動印記。

守護當代年輪:給時光輪盤添新齒

新時代的秦嶺生態保護,正在給“文明年輪”添上最新一圈齒痕。秦嶺傳人記錄“90后”生態護林員的巡山Vlog,鏡頭里金絲猴的靈動身影,是鮮活的時代注腳;整理修訂《秦嶺生態環境保護條例》時的民意征集故事,把制度背后的民生溫度寫成檔案;拍攝青年學者趴在古道上測繪的紀錄片,讓年輕人的身影刻進年輪。推進中的“秦嶺文化公園”,串起一圈圈的年輪軸線——以“遠古-新石器-歷史-當代”為線,把散落的遺址、傳說、實踐串成完整的年輪譜系,讓時光的印記看得見、摸得著。而“秦嶺傳人”培育體系的構建,通過“師帶徒”非遺傳承、高校考古與文化研究專項、民間文化能人認證,讓守護的隊伍代代延續,讓“守門人”的精神薪火相傳。

二、創新:轉動時光齒輪,讓古意“嵌入”當代生活

“創新”是使命的靈魂,不是把年輪劈成兩半,而是握住“時光齒輪”的軸——以“文明年輪”為傳承的根基,借齒輪的轉動讓遠古的圈、歷史的圈“嵌入”當下,與城市街巷、日常日子咬合在一起,讓老印記長出新模樣。這份創新始終以“守正”為底線,警惕過度商業化、娛樂化對文化本真的消解,確保每一步探索都不偏離文明的核心脈絡。

技術賦能:解碼年輪里的文明密碼

西安半坡遺址的彩陶上,半坡類型的寫實魚紋與晚期的抽象幾何紋藏著先民的“審美變遷密碼”,秦嶺傳人用AI技術分析紋飾演變軌跡,還原仰韶文化從“自然崇拜”到“符號化表達”的思維轉變,讓彩陶從博物館櫥窗里“走”出來,和當代人的文化認知相遇交融。伏羲卦臺山下,VR技術搭起“數字卦臺”,觀眾戴上眼鏡,就能站到遠古山坡上看伏羲“觀天法地”畫八卦,這圈承載祖脈創世智慧的“傳說年輪”,就這樣“滾”到年輕人眼前,讓“天人感應”的古老哲思不再是書本里的陌生詞匯。

文化轉譯:讓歷史年輪“嵌進”當代場景

秦代“統一、雄渾”的年輪印記,被設計師“轉”進西安地鐵站:某站“秦韻長廊”用秦代青銅紋樣做墻面裝飾,乘客走過時,仿佛踩著兩千年前的文明脈絡前行;唐代“開放、包容”的年輪,借著“唐宮夜宴”數字人“嵌入”手機屏幕——梳高髻的虛擬姑娘們跳著樂舞,年輕人刷到視頻忍不住轉發:“原來唐代審美這么潮!”這些數字形象讓唐代文化“活”了起來,讓祖脈秦嶺孕育的盛唐氣象,與當代青年的文化審美實現精準咬合。非遺傳承人更巧,把漢代瓦當“四神”圖案繡進秦繡手帕,讓“帝國氣象的年輪”變成隨身小物件,歷史就這樣從博物館玻璃柜里“走”出來,成了日常里的文化符號。

古為今用:讓文明年輪“智解”當代難題

秦嶺傳人的創新,像是給“時光齒輪”找對咬合節奏——讓年輪里的古老智慧“轉化”成當下的解決方案。從《道德經》“道法自然”的哲思里找靈感(這份哲思正是秦嶺祖脈“天人合一”生態觀的凝練),把這圈“哲學年輪”的智慧“轉化”成秦嶺生態保護的辦法:少干預、多留白,讓自然自主恢復;周代“重農固本”的“農耕年輪”,也“轉化”成鄉村振興的路子:秦嶺腳下的村民種有機菜、開“秦嶺人家”民宿,客人來能學秦繡、聽山歌,古老農耕智慧“轉化”成村民的好日子。當然,轉動齒輪有底線:做秦代文創,青銅紋樣比例一分不差;演唐代樂舞,水袖動作、服飾顏色都照古畫來——守住了本真,才算真的“轉化”對了方向。

三、合創:年輪與齒輪共生,織就文明新紋理

保護是“守住年輪”,傳承是“接續年輪”,創新是“轉動齒輪”,三者辯證統一:“文明年輪”是齒輪轉動的“根基”,沒有年輪的積淀,齒輪便成空轉;“時光齒輪”是年輪延續的“動力”,缺乏齒輪的推動,年輪只會停在原地。秦嶺傳人的時代使命,正是讓這三者聯動,推動“人與自然共著歷史、合創文明”——讓不同時代的文明年輪在時光齒輪轉動中相互咬合,讓文化基因和自然生態、現代社會擰在一起,織就文明的新紋理。

秦嶺的“文明年輪”從不是孤立的圈:上陳遺址的“遠古火種”,為當代生態保護擰上“敬畏自然”的精神螺絲;半坡遺址的千年疊壓,印證著祖脈文明“守正創新”的內在邏輯;唐代“中外交融”的年輪,給今天的文旅融合指了方向;當代“生態保護”的新年輪,又給古老遺址的守護裝上“科技金鎖”。數字技術讓這些圈兒“跨時空握手”:在“秦嶺文化基因庫”數字平臺上,點一下上陳遺址的石核,就能同時看到半坡的彩陶、秦俑的彩繪、當代護林員的Vlog,文明的層累像展開的“時光長卷”;AI工具更聰明,能把不同時代的生態智慧“拼”在一起,給秦嶺保護出“古今結合”的主意——比如用唐代“植松護山”的古法,搭配現代遙感監測,讓守護更科學有效。

建設秦嶺文化公園——年輪的“時光軌道”、“秦嶺傳人”培育體系——轉動齒輪的“主軸”、數字技術——年輪的“連接關節”、AI賦能——齒輪的“動力引擎”,這四大支柱如同推動文明延續的四維力量:公園提供穩定軌道,傳人握住核心主軸,數字技術打通跨時空關節,AI注入持續動力。四者一起發力,既守住了百萬年的文明印記,又讓每一圈年輪都“活”在當下,最終為“人與自然和諧共生”的全球性議題,貢獻源自秦嶺“年輪基因庫”的中國智慧——這份智慧中,“天人合一”的生態哲思、“守正創新”的傳承邏輯,既滋養著中華民族的精神根脈,又為應對全球生態危機、文明沖突提供了東方啟示。

結語:年輪永續,齒輪長鳴——秦嶺傳人?

秦嶺這座“刻滿文明年輪的文化基因庫”,是中華民族的“時光長卷”,每一圈年輪都是時光刻下的生命印記。而秦嶺傳人,正是這卷“長卷”的守護者與“時光齒輪”的轉動者——他們以敬畏護住老印記,以熱忱延續血脈,以智慧推動齒輪,讓歷史的年輪與當代的日子溫暖相擁。

當上陳遺址的石核通過數字技術“開口說話”,當半坡彩陶的魚紋在AI分析中還原先民智慧,當“道法自然”的哲思讓秦嶺的樹更綠、水更清,這圈“文明年輪”就織就了新紋理。這份使命,不僅是守護一座山的文脈,更是在為中華民族現代文明的建設筑牢根基——秦嶺傳人的擔當,正是讓這座基因庫既留住百萬年的時光厚重,又能迎著新時代的風繼續生長,讓華夏文明的光芒照亮民族復興的征程,也為人類文明的多樣性發展注入“秦嶺力量”。

2025年9月15日于磨香齋。