大氣蒲城

——盛唐雄風(fēng)浸潤的千年氣韻

飛行關(guān)中,掠過渭北平原的蒼茫,當(dāng)一片巍峨山巒與龐大石刻闖入視野時(shí),蒲城到了。這方土地,收藏著大唐最鼎盛的時(shí)代,也孕育著一種獨(dú)特的文化氣質(zhì)——人稱“大氣蒲城”。

這大氣,非憑空而來,正是源自城郊那兩座沉睡千年的帝陵:橋陵與泰陵——前者凝固著開元盛世的巔峰氣象,后者承載著王朝由盛轉(zhuǎn)衰的厚重記憶,共同鑄就跨越千年的蒲城氣韻。

山為陵,石為魂:盛唐氣象的永恒凝固

橋陵,唐睿宗李旦的歸處,建于開元四年(716年),恰是大唐國力如日中天之時(shí):萬邦來朝,長安西市駝鈴不絕、東都洛陽漕船如梭、物阜民豐的盛景,都被刻進(jìn)了這座帝陵的每一塊石頭里。

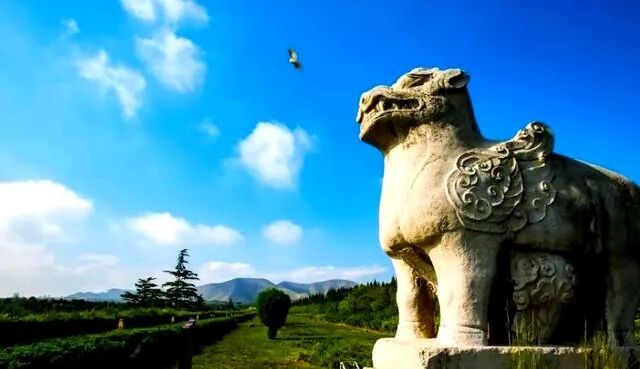

踏上神道,兩側(cè)石刻如一支沉默的儀仗隊(duì),肅立千年。高達(dá)8.64米的華表直插云霄,柱身纏繞的云龍紋遒勁奔放,不僅丈量著物理的高度,更丈量著一個(gè)王朝的精神海拔,雄健的石獅昂首怒目,鬃毛如波浪翻卷,爪下踏球(象征寰宇一統(tǒng)),雖沉默千年,卻仍有威震八方的咆哮氣勢;身披明光鎧的石人(翁仲)雙手握劍,神情剛毅,仿佛仍是當(dāng)年拱衛(wèi)宮城的禁軍衛(wèi)士;那尊著名的鴕鳥石刻,以西域傳來的“凸面線刻”技法,將異域珍禽的靈動(dòng)刻畫得栩栩如生,訴說著盛唐“兼容并蓄”的開放胸襟。這些石刻無一不體型碩大(多數(shù)高過兩米)、造型飽滿、線條奔放,連石基座的纏枝花紋都透著飽滿的生命力——它們不是冰冷的石材,而是開元盛世“自信昂揚(yáng)”精氣神的凝結(jié),是一個(gè)民族處于上升期時(shí)那種“九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒”的集體精神寫照。

相比之下,泰陵——唐玄宗李隆基的安息之地,建于天寶十三載(754年),距“安史之亂”僅一年之遙。它仍保持著帝陵的宏大規(guī)制:神道長達(dá)三公里,石刻數(shù)量與橋陵相當(dāng),但細(xì)節(jié)里已藏著時(shí)代的轉(zhuǎn)折。石獅的鬃毛線條收斂了許多,不再是波浪翻卷,而是結(jié)成整齊的“疙瘩鬃”,少了幾分奔放,多了幾分沉郁;石人的鎧甲紋路更顯繁復(fù),面部神情從橋陵的“昂揚(yáng)”變?yōu)椤澳亍保圃陔[憂即將到來的動(dòng)蕩;連神道旁的石馬,也從橋陵的“昂首嘶鳴”變?yōu)椤暗皖^佇立”。玄宗一生,親手將大唐推至“稻米流脂粟米白”的頂峰,也親歷了“漁陽鼙鼓動(dòng)地來”的崩塌——泰陵的石刻,便成了這種“輝煌與悲愴交織”的見證。它沒有橋陵的外放豪邁,卻多了一層“閱盡興衰仍守氣度”的厚重,為蒲城的“大氣”添上了最深刻的一筆。

歷史的浸潤:一方水土一方人的千年沉淀

蒲城人的“大氣”,不是口號(hào)里的形容詞,而是千年歷史浸潤出的生活底色——帝陵不是孤立的“文物”,而是刻進(jìn)蒲城人日常的“活歷史”。

試想千百年來,蒲城人就與這兩座帝陵共生:農(nóng)人在帝陵腳下耕耘,鋤頭偶爾會(huì)碰到盛唐的陶片;孩童放學(xué)歸來,在石刻間追逐嬉戲,指尖劃過石人鎧甲的紋路,聽老人講“開元盛世”的故事,說“玄宗皇帝如何讓長安變成天下最熱鬧的地方”;每逢清明,鄉(xiāng)親們會(huì)到帝陵旁的田埂上祭掃,順便給石刻拂去塵土——對(duì)蒲城人而言,這些石頭不是書本里的“唐代文物”,而是“看著祖輩長大”的老鄰居,是觸手可及的歷史坐標(biāo)。

這種浸潤,悄悄塑造著蒲城人的格局。他們的參照系,從一開始就不是“一村一鎮(zhèn)”,而是“天下”與“盛世”:談莊稼收成,會(huì)說“開元年間,這渭北平原可是‘倉廩實(shí)’的糧倉”;論待人接物,會(huì)提“盛唐時(shí)長安人招待西域客商”。帝陵的恢宏,讓他們習(xí)慣了“大處著眼”——做事要如建陵般有格局,待人如盛唐般有包容;石刻的精雕細(xì)琢,又讓他們懂得“細(xì)處著手”——哪怕種莊稼,也要像刻石紋般用心。這種“大與細(xì)”的平衡,正是盛唐精神在蒲城人身上的延續(xù)。

更難得的是,泰陵的“興衰記憶”,讓蒲城人的“大氣”多了一層韌性。他們從帝陵的變遷里懂得:盛世時(shí)要如橋陵石刻般“昂揚(yáng)不驕”,失意時(shí)要如泰陵石刻般“沉郁不頹”。就像蒲城老輩人常說的:“咱蒲城人,得有陵上石頭的性子——經(jīng)得起風(fēng)光,扛得住起落。”這種剛?cè)岵?jì)的特質(zhì),讓“大氣”不再是浮于表面的豪爽,而有了深沉的精神厚度。

古今交響:大氣蒲城的當(dāng)代回響

今日蒲城,盛唐雄風(fēng)早已不是博物館里的陳列,而是融入生活細(xì)節(jié)的文化基因,在飲食、藝術(shù)、行事里處處可見回響。

飲食里的大氣,是不拘小節(jié)的豪爽:蒲城人待客,必上“水盆羊肉”,大碗盛肉、高湯寬湯,配上剛出爐的月牙餅,掰開泡進(jìn)湯里,一口下去滿是實(shí)在;逢年過節(jié)做“椽頭蒸饃”,饃要蒸得比拳頭大,掰開層次分明,講究“實(shí)在待客,不搞虛的”,像極了盛唐宴飲時(shí)“金樽清酒斗十千”的敞亮。

藝術(shù)里的大氣,是蒲城秦腔的高亢,不用細(xì)嗓柔腔,偏要“吼”出來,唱到動(dòng)情處,一句嘶吼能穿透街巷,像極了李白“仰天大笑出門去”的奔放;戲文里常演《長生殿》《開元盛世》,演到玄宗開元時(shí)的勵(lì)精圖治,臺(tái)下觀眾會(huì)跟著叫好,演到安史之亂的動(dòng)蕩,又會(huì)沉默嘆息——戲里戲外,都是蒲城對(duì)盛唐精神的回望與傳承。

行事里的大氣,是敢想敢干的魄力:如今的蒲城,既是全國優(yōu)質(zhì)酥梨基地,又建起了通用機(jī)場,發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)——種酥梨,要種出“全國知名”的規(guī)模;搞產(chǎn)業(yè),要搞工業(yè)新材料,瞄著“航空航天”的高度,這份“放眼全局、敢闖敢試”的膽識(shí),恰是盛唐“開拓進(jìn)取”精神的當(dāng)代延續(xù)。

這種大氣,早已成了蒲城的“身份密碼”:走在蒲城街頭,聽當(dāng)?shù)厝苏f話的爽朗聲調(diào),看他們待人接物的熱情實(shí)在,總能想起橋陵石刻的昂揚(yáng)、泰陵石刻的厚重——盛唐的基因,從未離開過這片土地。

站在橋陵之巔,俯瞰蒲城大地:渭北平原的麥田如綠毯鋪展,遠(yuǎn)處的泰陵隱在山巒間,近處的石刻在陽光下泛著溫潤的光澤。風(fēng)從神道吹過,似帶著千年的回響——你會(huì)突然明白:大氣蒲城,不是單靠帝陵的“大”,而是盛唐的“雄”與“厚”,刻進(jìn)了土地,融進(jìn)了人心,最終長成了一種文化氣質(zhì)。陵者,山也;山者,氣也。

大氣蒲城,是開元盛世的“精神海拔”,是王朝興衰的“歷史厚度”,是當(dāng)代人腳下的“生活底氣”。這氣韻,穿越千年,生生不息,也讓每一個(gè)來到這里的人,都能觸摸到曾經(jīng)的輝煌,感受到文化綿延的力量。

注:我是蒲城人,受大氣浸染。但一直不知這方土地上的人何以“大氣”?近年來研究文化基因,似乎找到了答案。于是,寫下本文,也寫給蒲城人,寫給大氣的蒲城。2025年9月21日于磨香齋。