文化基因年輪學

引言:年輪里的文明對話——從靜態層積到動態循環

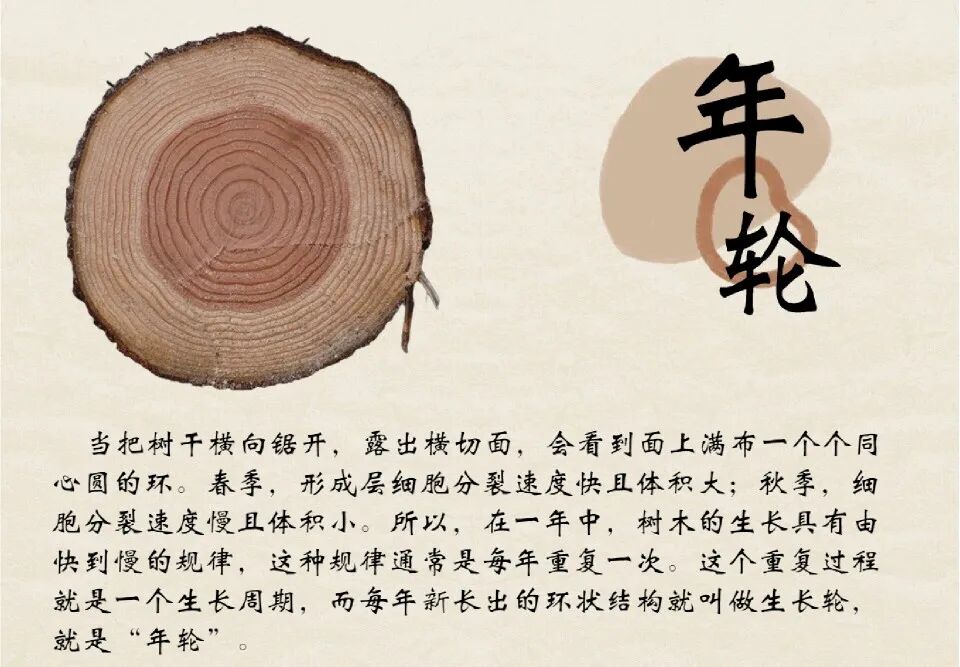

當我們凝視古樹的年輪,看到的不只是一圈圈時間的印記,更是樹木在“生長-休眠-再生長”中與環境互動的生命軌跡。人類文明的演化,亦如這年輪——既沉淀著過往的價值根脈,又在與當代實踐的對話中不斷延展。

“文化基因年輪學”的終極追求,正是解碼這圈“文明年輪”的生長邏輯:它絕非對道金斯“meme”理論的簡單移植,而是立足中華文明“價值內核傳承”的獨特性,以“價值錨點動態循環”為樞紐,將文化研究從“靜態的歷史描述”推向“動態的辯證分析”——既厘清“和”“孝”等價值如何從先秦走到當代,又回答當代實踐如何反過來豐富價值的內涵,最終構建一套“扎根中國、對話世界”的文化演化研究范式。

一、理論基石:從本土根脈到動態邏輯的建構

1. 本土學術淵源:文化層積思想的現代轉化。中國學術對“文化傳承與演變”的思考,早有深厚積淀,本綱領正是對這些思想的當代激活,而非簡單嫁接西方理論: - 清代章學誠“六經皆史”的論斷,將儒家經典視為“文化記憶的載體”,這與我們“載體層”(價值的外化載體)的認知一脈相承——正如《詩經》不僅是文本,更是“溫柔敦厚”價值的行為指南;- 近代梁啟超“新史學”主張“以文明演進為脈絡”,批判舊史學的“帝王中心論”,其“關注文化整體動態”的思路,為“文化年輪層積分析”提供了早期啟發——我們所見的“文明年輪”,不是帝王的獨角戲,而是全體社會成員“價值實踐”的共同書寫。

2. 文化基因與meme:以“演化動力”劃清邊界。二者的本質分野,在于“為何而演化”:道金斯的meme,是“復制效率的追逐者”——如同網絡熱詞“內卷”,其傳播僅以“被更多人模仿”為目標,與價值無關,熱度褪去便歸于沉寂;而文化基因,是“價值錨點的守護者與調適者”——以“孝”為例,它從先秦“尊親敬長”到當代“家庭-社會共責”的演變,始終圍繞“代際互助”的核心價值,載體的調整(從“舉孝廉”到“社會養老”)是為了讓價值更好地適配時代,而非單純追求傳播廣度。

3. 價值錨點:動態循環的文明內核。

(1)三級分析維度的場景化闡釋(本體層、隱義層、載體層)。為避免術語混淆,全文“表征/實踐層”統一為“載體層”,結合春節“團圓辭舊”案例可直觀理解:

本體層:價值的核心靈魂——“家庭聚合的儀式感”與“辭舊迎新的希望”,這是從先秦“歲首祭”到當代“視頻拜年”從未變過的內核;

隱義層:價值背后的認知邏輯——“家族延續”與“時序敬畏”的雙重追求,解釋了為何無論時代如何變,“年夜飯”“守歲”等儀式總能喚起共鳴;

載體層:價值與現實對話的橋梁——從古代“貼桃符”到當代“電子春聯”,從“車馬勞頓返鄉”到“云端團圓”,這些可感可知的載體,是價值錨點“活態傳承”的關鍵。

需特別說明:價值錨點的識別并非主觀臆斷,而是通過多源史料互證(如正史與民間文獻對照)、跨群體實踐反饋(如不同代際對“團圓”的認知調查)、文本大數據分析(如歷代“團圓”相關詞匯語義聚類)校準,確保其客觀性。

(2)動態循環:從“產物”到“動力”的轉化。價值錨點并非“僵化的古董”,而是“流動的活水”,其演化遵循“價值→實踐→修正價值→新實踐”的循環邏輯,以“和而不同”為例:

產物階段:先秦諸侯爭霸,“和為貴”是解決沖突的現實需求,成為早期價值錨點;實踐階段:漢代嘗試“和親”實踐,卻發現單向妥協難以持久,暴露出價值應用的局限

修正階段:從“單向和親”到“平等交往”,“和而不同”的內涵被豐富——強調“尊重差異下的協同”,而非無原則的調和;

動力階段:唐代以“遣唐使制度”踐行新內涵,推動中外文化融合(如佛教藝術與中原繪畫結合),使“和而不同”從“解決沖突的產物”,成為“推動文明對話的動力”。 這一循環,讓文化基因既“守得住根”(本體層不變),又“跟得上時代”(載體層迭代),正是中華文明連續性的核心密碼。

二、方法論體系:以“年輪圖譜”為載體的實證路徑

1. 文化基因動態圖譜構建:不止于“歷時性”,更重“互動性”。如同古樹年輪的立體切片,傳統“文化測序”側重梳理歷史軌跡,而我們的“動態圖譜”是三維聯動的分析工具:

縱軸(時間維度):標注價值傳承脈絡——如“孝”從“養兒防老”(先秦)→“孝治天下”(漢代)→“家庭-社會共責”(當代)的核心內涵演變;

橫軸(實踐維度):記錄反饋修正路徑——在“當代段”特別標注“社區養老實踐→‘孝’從‘家庭單責’擴展為‘家庭-社會共責’”“空巢老人智能監護→‘孝’融入科技載體”的具體修正邏輯;

縱深軸(載體維度):呈現適配變化軌跡——從“祭祖儀式”(行為載體)到“民法典贍養條款”(制度載體),再到“‘孝老愛親’道德模范評選”(符號載體),清晰展現載體如何為價值“保駕護航”。

以“中醫文化基因”為例,其動態圖譜的“當代切片”可細化:“辨證施治”的本體層價值,通過“中西醫結合治療”(如某些中藥方劑在協同治療中的實踐),被修正為“宏觀辨證與微觀檢測結合”;新載體“中藥注射劑”“AI輔助舌診系統”則讓這一價值更好地適配現代醫療場景,避免“傳統中醫”與“現代醫學”的對立。

2. 文化年輪層積分析:用“樹木意象”化解量化難題。

(1)價值貢獻度的“心材-邊材”比喻。

將文化基因對文明的貢獻,類比樹木年輪的“心材”(核心支撐)、“邊材”(功能調節)與“外層紋理”(細節豐富),既直觀又可操作:

核心貢獻(3分):如“和而不同”“民本思想”,是年輪的“心材”——支撐文明根基,歷經千年仍為當代外交(如“人類命運共同體”)、社會治理(如“以人民為中心”)提供智慧;

重要貢獻(2分):如“禮”文化,是年輪的“邊材”——調節社會秩序,當代“文明禮儀建設”“公共場合行為規范”正是其價值的延續與轉化;

一般貢獻(1分):如特定地域的民俗符號(如陜北窗花、江南藍印花布),是年輪的“外層紋理”——豐富文化細節,為文明增添多樣性,雖不影響根基,卻讓文化更具生命力。

(2)價值重組的“年輪紋理”分析。

文化基因的重組,如同年輪中因“氣候變化”形成的特殊紋理,需聚焦“觸發事件、核心人物、文本載體(載體層)”三大關鍵節點,以禪宗形成為例:

觸發事件:魏晉玄學“重直覺、輕教條”的思潮,如年輪生長中的“溫潤氣候”——打破了“儒家獨尊”的思想禁錮,為“禪”的“直覺體悟”與道家“自然無為”的對接提供土壤;

核心人物:慧能提出“頓悟說”,如同年輪生長中的“關鍵養分”——將佛教“眾生皆有佛性”與儒家“人人皆可為堯舜”對接,降低修行門檻,讓佛教從“精英宗教”轉向“大眾文化”;

文本載體(載體層):《壇經》以白話成書,如同年輪的“清晰紋理”——突破此前佛教經典“梵文直譯”的晦澀,成為“禪-儒-道”價值復合體的傳播載體,讓重組后的價值能深入民間。

3. 模擬與預測:定位“年輪生長的趨勢預判”。

我們不追求“精準預測明年年輪的寬度”,而是通過“敏感性分析”預判影響文化基因演化的關鍵變量,明確其“趨勢性”而非“必然性”:

對“AI倫理與傳統人文倫理融合”的模擬,輸出“趨勢圖譜”而非“確定結果”:若政策側重“人文引導”(如將“天人合一”納入AI倫理準則),則假設性“融合概率提升至65%”;若技術主導(如單純追求AI效率),則假設性“沖突風險增加至40%”(基于現有政策文獻對“人文-技術”導向的傾向性分析);

特別標注“不可控變量的影響”:如突發技術革命(如通用AI的出現)可能如“極端氣候”,暫時改變文化年輪的生長節奏,但只要“和而不同”“民本”等價值錨點的“核心心材”未損,長期仍會回歸“動態平衡”——例如通用AI可能改變“孝”的載體(如AI陪護機器人),但“代際互助”的本體層價值不會消失。

三、實證探索:在跨文明對比中凸顯中國智慧

1. 中華文明的“動態連續”:從案例看循環機制。

(1)成功案例:“孝”文化當代轉生。

價值錨點本體層:“尊親敬長、代際互助”始終未變,這是“孝”文化的“根”;

實踐反饋修正:當代“空巢老人增多”“生育率下降”“社會養老體系完善”等現實,推動“孝”從“家庭單責”(養兒防老)擴展為“家庭-社會共責”(家庭盡孝+社會養老+政府兜底);

新載體創新:“時間銀行”(年輕人服務老人積累“時間積分”,未來可兌換同等服務)、“智慧養老設備”(如遠程健康監測手環)、“社區孝老食堂”等,讓“孝”的價值在當代落地,避免淪為“空泛的道德口號”。

(2)對比案例:印度文明“載體僵化”。

印度教“業報輪回”的價值錨點,本體層“善惡有報”具有穩定性,但其載體層的“種姓制度”長期僵化:

缺乏實踐反饋修正:種姓制度將人分為四等,既未適配現代社會“人人平等”的需求,也未通過新載體傳遞“善惡有報”的核心價值——低種姓群體即便行善,也難以改變社會地位,導致價值與實踐脫節;

結果:“業報輪回”從“引導善念的文化基因”,成為其文明現代化轉型中需要應對的重要課題——這反襯出中華文明“價值穩定+載體靈活”的動態循環優勢:我們從不為載體“綁死”價值,而是讓載體為價值服務。

(3)中間案例:清明祭掃的“斷裂與重塑”。

挑戰:城市化導致“異地祭掃難”(年輕人在外工作,無法返鄉)、環保政策限制“焚燒紙錢”(傳統載體失效),清明祭掃面臨“斷代風險”;

重塑:“網絡祭掃”(如中華英烈網的線上獻花、留言)、“代祭掃”(專業機構代為清掃墓地并直播)、“生態葬”(樹葬、花葬,將“慎終追遠”與環保結合)等新載體出現;- 關鍵:及時的“實踐反饋”(發現傳統載體不適配)與“載體創新”(找到新的表達形式),讓“慎終追遠”的價值錨點得以延續——這說明文化基因的“斷裂”不可怕,可怕的是“價值與載體的雙重脫節”。

2. 跨學科邊界厘清:文化基因與生物基因的“平行對話”。

二者如同“樹木的年輪與基因”——前者記錄生命與環境的互動,后者決定生命的基本構造,關聯卻不重合,需明確三者核心差異:

演化速度:生物基因以“代際”為單位(人類基因演化周期數十萬年),文化基因的“動態循環”可在數十年內完成(如“孝”的當代轉型僅用30年,從“養兒防老”到“社會共責”);

傳遞方式:生物基因通過生殖垂直傳遞(父母傳給子女),文化基因通過“教育、媒介、實踐”實現“垂直+水平”傳遞——如“和而不同”不僅通過家庭、學校傳給下一代,還通過“一帶一路”傳遞至全球,影響其他文明;

互動關系:生物基因提供“認知能力基礎”(如人類的抽象思維讓“價值錨點”可被理解、傳遞),但不決定價值內容——正如復旦大學東夷族群研究成果所示,O-F3323父系基因與岳石文化的關聯,僅說明“族群流動可能伴隨文化傳遞”,而非“基因決定‘敬畏自然’的價值”;文化基因反作用于生物基因的表達(如“孝”文化推動人類對老人的照顧,延長平均壽命,間接影響基因傳遞),但二者絕非“決定與被決定”的關系。

四、應用方向:以“年輪智慧”導航文化未來

1. 文明診斷:動態適配的“文化健康度”評估。

不再以“靜態達標”(如某文化基因是否“原汁原味”)為標準,而是構建“價值-實踐-載體”三維動態模型,評估文化的“活態傳承能力”:

價值錨點動態穩定性:核心內涵跨時代變異率(如“民本”在先秦與當代的語義重合度≥80%)+ 實踐反饋適配率(當代對價值的修正建議,如“社會養老納入孝文化”的社會接受度≥60%);

載體適配性:覆蓋行為載體(如視頻拜年在18-35歲群體中的使用率≥70%)、制度載體(如民法典贍養條款的執行率≥85%)、符號載體(如“和”字在公共空間的呈現頻率≥每萬人5處,如公園雕塑、路牌標語);

重組活力:外來基因與本土價值的融合成功率(如“AI倫理與‘天人合一’融合的案例數≥5個/年”,如AI垃圾分類系統融入“人與自然和諧”理念)。

通過這一模型,可診斷出文化的“亞健康狀態”——例如若“春節團圓”的價值錨點變異率低(≥85%),但載體適配率低(年輕人視頻拜年使用率僅40%),則需推動載體創新(如開發“云端團圓互動游戲”),避免價值“懸空”。

2. 文明對話:以“年輪互鑒”替代“優劣比較”。

西方“文化群組選擇理論”側重“文明競爭淘汰”,認為只有“優勢文化”才能存活;而我們的“價值錨點動態循環”,為文明對話提供了“求同存異”的框架——不是“誰取代誰”,而是“各取所長、互補共生”:

與西方“個人主義”對話:不糾結“集體主義與個人主義誰更優”,而是尋找“價值互補點”——西方“個人創新”可豐富我們“集體和諧”的實踐載體(如鼓勵個人在社區治理中提出創新方案);我們“和而不同”可修正西方“競爭至上”的偏差(如在國際合作中倡導“互利共贏”,而非“零和博弈”);

參與國際討論的核心論點:非西方文明的“連續性”,并非“保守”“落后”,而是“價值錨點動態循環”的結果——這種“守根而不僵化”的智慧,可為全球文明對話提供新范式:例如非洲文明的“社群互助”價值、伊斯蘭文明的“慈善”價值,都可通過“動態循環”與現代社會適配,無需照搬西方模式。

3. 文化創新:“年輪新層”的培育路徑。

文化創新不是“砍倒古樹栽新苗”(否定傳統),也不是“給古樹刷油漆”(形式創新),而是讓年輪長出“適配當代的新層”——在保留價值錨點的基礎上,迭代載體、修正實踐:

載體創新:將“二十四節氣”與“智慧農業”結合,用大數據分析節氣與農作物生長的關聯(如根據“驚蟄”氣溫預測小麥病蟲害),讓“天人合一”的價值錨點通過科技載體重生;將“書法藝術”與“數字媒體”結合,開發“AI書法生成系統”(用戶輸入內容,AI生成不同字體的書法作品),讓“筆墨意境”融入現代生活;

教育創新:在中小學開設“文化基因動態課”,通過“清明祭掃的古今變化”“中醫辨證施治的當代實踐”“二十四節氣與智慧農業”等案例,讓年輕人理解“文化不是博物館里的古董,而是能與生活對話的活智慧”;

優先課題:以“中醫文化基因”為突破口,完成全鏈條實證——① 提取價值錨點(如“治未病”“辨證施治”);② 構建動態圖譜(梳理從《黃帝內經》到當代中西醫結合的演變);③ 推動載體創新(如開發“中醫體質檢測APP”“中藥顆粒劑標準化生產”),為其他文化基因(如“禮”“和”)的研究提供范本。

結語:年輪無言,文明有聲

當我們讀懂古樹的年輪,便理解了它如何在風雨中扎根生長——每一圈都藏著對環境的適應,每一圈都延續著生命的韌性;當我們解碼文明的“文化年輪”,便掌握了人類如何在歷史中走向未來——每一層都沉淀著價值的根脈,每一層都孕育著實踐的創新。

“文化基因年輪學”不是理論的終點,而是實踐的起點——它以“價值錨點動態循環”為鑰匙,打開了理解中華文明連續性的大門,讓我們明白“為何我們能成為唯一未斷裂的原生文明”;以“年輪圖譜”為工具,為文化創新提供了可操作的路徑,讓傳統不再是“負擔”而是“資源”;更以“對話而非對抗”的姿態,為全球文明交流注入了中國智慧——文明不是“競技場”,而是“百花園”,每一種文明都可通過“動態循環”活出自己的精彩。!

“文明年輪”記錄著我們從哪里來——從章學誠的“六經皆史”到梁啟超的“新史學”,從先秦的“和而不同”到當代的“人類命運共同體”,我們從未丟過價值的“根”;也指引著我們往哪里去——在守好“和”“孝”“民本”等價值錨點的同時,以開放的實踐不斷豐富文明的內涵,讓文化年輪長出更適配未來的“新層”。

年輪無言,卻刻著生命的答案;文明有聲,需我們以智慧續寫華章。這份綱領,便是我們為文明“續寫年輪”獻上的一份中國方案——它不求“放之四海而皆準”,但求“扎根中國、照亮未來”,讓中華文明在與世界的對話中,愈發繁茂、愈有力量。

注:文化基因長河理論、年輪理論、密碼本理論,合構為文化基因學三大基石。今發表年輪理論,與此前已發表的長河理論、密碼本理實現完全對接。2025年10月6日于磨香齋。