中華樹:根魂一脈自天立

這天地間,本就超越名字的界定。

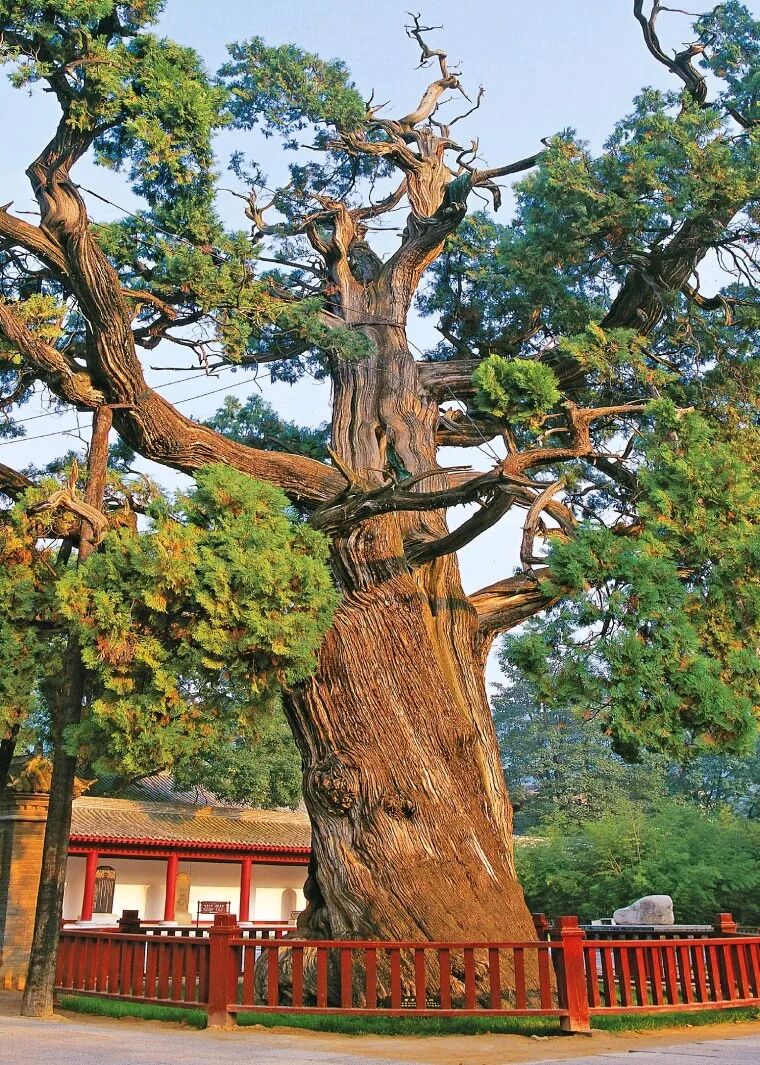

譬如它——黃帝手植柏。當(dāng)我們僅以“樹”相稱,言語便顯得格外貧瘠。它早已超越草木,是從五千年時光深處破土而出的文明圣火,一路沸騰至今,終凝結(jié)為這片土地上所有悲歡的生命圖騰。

我們當(dāng)稱它為——“中華樹”。

當(dāng)仰望,成為一場精神歸鄉(xiāng)

立于其下,失卻“看”的資格,只剩“受”的莊嚴(yán)。當(dāng)掌心輕抵樹干,都市奔波的浮躁、異質(zhì)文明的惶惑,竟如塵沙般,在五千年的靜默前簌簌沉潛。它的軀干,是精神根脈在大地上的具象顯形,每一道紋路都在回應(yīng):“你并非無根。”

指尖近,五千載的體溫與年輪

那絕非尋常之木,是將黃河的渾黃、黃土的厚重、先民的赤誠,一同熔鑄而成的脊梁。皸裂的樹皮如青銅器上的銘文,是歲月塑型的文化基因;指尖近前,便能解碼出“自強(qiáng)不息”的堅韌,“厚德載物”的包容。我們的文化密碼,正深藏在這盤根錯節(jié)的脈絡(luò)里,等著每個“我”去辨認(rèn)。而當(dāng)指尖收回,靜心聆聽,這沉默的年輪便會在風(fēng)中開口說話。

風(fēng)過時,聽見整部文明的合誦

風(fēng)過時,整棵樹便成了一部翻動的文明史詩。那不是沙沙輕響,是《擊壤歌》的樸拙,是《離騷》的詠嘆,是漢賦的鋪陳,是唐詩的韻律。每一片蜷舒的柏葉,都宛若一枚被時光盤磨的古老活字,在歷史長風(fēng)的無聲編排下,參差成一部我們?nèi)栽诶m(xù)寫的未完成文明史詩。

它站立,即是一座無字的豐碑

而它整體的存在,便是一座頂天立地的無字紀(jì)念塔。它不紀(jì)念某位帝王、某場戰(zhàn)功,只紀(jì)念文明本身——紀(jì)念一個民族從蒙昧走向開化的偉大啟蒙,紀(jì)念一種精神在時間洪流中屹立不倒的生命奇跡。它的巍峨,即是中華的巍峨;而它那深不可測的沉默,便是在每一個“我”的心頭,落下的一聲亙古叩問。

我們何以,成為它的新壤?

面對這般巍峨,我們是做仰望者,還是成它新壤?答案,就藏在三重踐行里:

認(rèn)脈——在樹前叩問:“我,脈承于此。”這盤根,扎著五千年的文明源流,也系著我塵世輾轉(zhuǎn)的生命根。方才掌心觸到的溫涼,便是根與根的應(yīng)答。

認(rèn)脈之后,便以行動涵養(yǎng)生機(jī)——涵養(yǎng)它,用的是我們的精神骨血。程序員在代碼里寫就極致嚴(yán)謹(jǐn),是對“格物致知”的涵養(yǎng);教師在課堂上講透“民為貴”,是對“仁者愛人”的涵養(yǎng);匠人將古瓷技藝復(fù)原于現(xiàn)代茶具,是對“守正創(chuàng)新”的涵養(yǎng)。我們的每一次向善向美、每一回守正創(chuàng)新,都讓它的根扎得更深、葉鋪得更闊。這種涵養(yǎng),亦是在全球化的激流與信息的喧囂中,為人類文明的百花園,深深植下不隨波逐流的東方定力與智慧。

涵養(yǎng)之外,更需以歲月長久陪護(hù)——陪護(hù)它,將它的價值織入日常。游子在海外講“春節(jié)團(tuán)圓”,是陪護(hù);設(shè)計師將云紋繡入時裝秀場,是陪護(hù);普通人守住“言出必行”的底線,亦是陪護(hù)。在世界激流中不丟這脈溫涼,在文化碰撞中護(hù)好這顆內(nèi)核——這,才是最綿長的陪護(hù)。這份陪護(hù),亦是讓中華文明的精神血脈,在數(shù)字時代信息碎片的沖刷下,仍保整全與深邃,于未來更漫長的時光里,澎湃如初。

它不再孤立于橋山之巔,它已植于我心之曠野。我的生命,以此為源流,涵養(yǎng)它的繁茂;我的意志,以此為基石,陪護(hù)它到永恒。

愿每一個華夏兒女的心中,種下一脈根魂立天地的中華樹。我們不再只是仰望它的枝葉,而是以今日之“我”為壤,去孕育明日的蒼茫。如此,文明便從不在他處——即在這“過去”與“未來”于“我”身的交匯點(diǎn)上,生生不息。

注:黃帝手植柏,不只是一棵樹,而是有生命的中華文化史詩。2025年10月10日于磨香齋。